Stressbewältigung

Wie entsteht Stress?

Die Alltagserfahrung lehrt, dass unterschiedliche Personen auf die gleiche Situation verschieden reagieren können. Was den einen stresst, lässt den anderen emotional kalt. Ob eine Situation als stressig empfunden wird und somit die Qualität eines Stressors annimmt, hängt weitgehend von der individuellen Bewertung ab. Wird eine Situation für das eigene Wohlergehen als bedrohlich (primäre Bewertung) und darüber hinaus als die persönlichen Bewältigungsressourcen (sekundäre Bewertung) beanspruchend oder übersteigend eingeschätzt, entsteht Stress.

Wie kann Stress reduziert werden?

Die Stressreduktion erfolgt über die erfolgreiche Bewältigung der stressrelevanten Situation bzw. des Stressors. Ob ein Stressor erfolgreich bewältigt wird, hängt von den zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen und Bewältigungsstrategien, den sogenannten Coping-Strategien, ab.

Als Coping-Strategie können problemfokussierte und emotionsfokussierte Strategien der Bewältigung unterschieden werden. Während im Rahmen von problemfokussierten Strategien die Bewältigung des Stressors durch eine Veränderung des eigentlichen Problems angestrebt wird (z.B. kann dem Bedrohlichkeitscharakter einer bevorstehenden Prüfung durch Lernen entgegengesetzt und damit Stress reduziert werden), wird im Rahmen von emotionsfokussierten Strategien die Bewältigung durch Anpassung an den Stressor (z.B. zu akzeptieren, dass eine schlechte Note bei der Prüfung auch ok ist) zu erzielen versucht.

Beeinflusst der Erfolg des Bewältigungsversuchs meinen weiteren Umgang mit Stressoren?

Nach der Ausführung des Bewältigungsversuchs wird dieser im Hinblick auf seine Wirksamkeit bewertet. Das Ergebnis dieses Bewertungsprozesses hat eine Neubewertung des Stressors und der Bewältigungsressourcen zur Folge. Der Erfolg im Umgang mit Stressoren beeinflusst demzufolge aktuelle Bewertungsprozesse und kann dazu führen, dass vormals als stressrelevant eingeschätzte Situationen zukünftig nicht mehr die Qualität eines Stressors annehmen. Wenn ich beispielsweise eine Prüfung als stressreich bewertet habe, danach tagelang gelernt habe und in der Prüfung eine gute Note erhielt, werde ich möglicherweise bei der nächsten Prüfung mit mehr Sicherheit rangehen und mich weniger stressen lassen, da ich ja erkannt habe, dass ich mit Lernen erfolgreich sein kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die körperliche wie auch psychische Reaktion auf ein belastendes Ereignis weitgehend davon abhängt, wie die persönliche Bewertung i) der Situation und ii) der zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen ausfällt. Ob zur Bewältigung des als stressrelevant eingeschätzten Ereignisses eher von emotions- und/oder problemfokussierten Coping-Strategien Gebrauch gemacht wird, hängt zunächst von den Bewertungsprozessen und im weiteren Verlauf von der wahrgenommenen Wirksamkeit des Bewältigungsversuchs ab, aber auch vom eigenen Stil.

Ressourcen, die vor Stress schützen

Nachfolgend werden Studienbefunde dargestellt, die Ihnen einen wissenschaftlich-fundierten Einblick in Ressourcen zur erfolgreichen Bewältigung von Stress gewähren.

Sport

Die Arbeitsgruppe um Rimmele et al. (2007) konnte in ihrer Studie zeigen, dass Elitesportler im Vergleich zu einer untrainierten Kontrollgruppe als Reaktion auf einen psychosozialen Stresstest mit einer deutlich geringeren Stresshormonausschüttung reagieren. Der Stresstest dauerte 20 Minuten und bestand aus einem vorgetäuschten Vorstellungsgespräch und einer Kopfrechenaufgabe vor einem vermeintlichen Expertengremium. Dieser Befund lässt vermuten, dass sportliche Aktivität eine körperliche Ressource in der Bewältigung psychosozialer Stressoren ist.

Schokolade

Wirtz und Kollegen (2014) erbrachten in ihrer Studie einen ersten Hinweis darauf, dass der Verzehr schwarzer Schokolade eine stresspuffernde Wirkung hat. So zeigten Versuchsteilnehmer nach dem Konsum von 50 g schwarzer Schokolade im Vergleich zu Versuchsteilnehmern, die 50 g einer Placebo-Schokolade (sieht aus und schmeckt wie echte Schokolade, hat aber nicht deren typische Inhaltsstoffe) konsumiert hatten, eine deutlich reduzierte Stresshormonausschüttung als Reaktion auf einen psychosozialen Stresstest. Wirtz und Kollegen verwendeten den selben Stresstest wie Rimmele und Kollegen. So gesehen scheint es also empfehlenswert, vor einer stressreichen Situation (z.B. einem Bewerbungsgespräch) schwarze Schokolade zu essen.

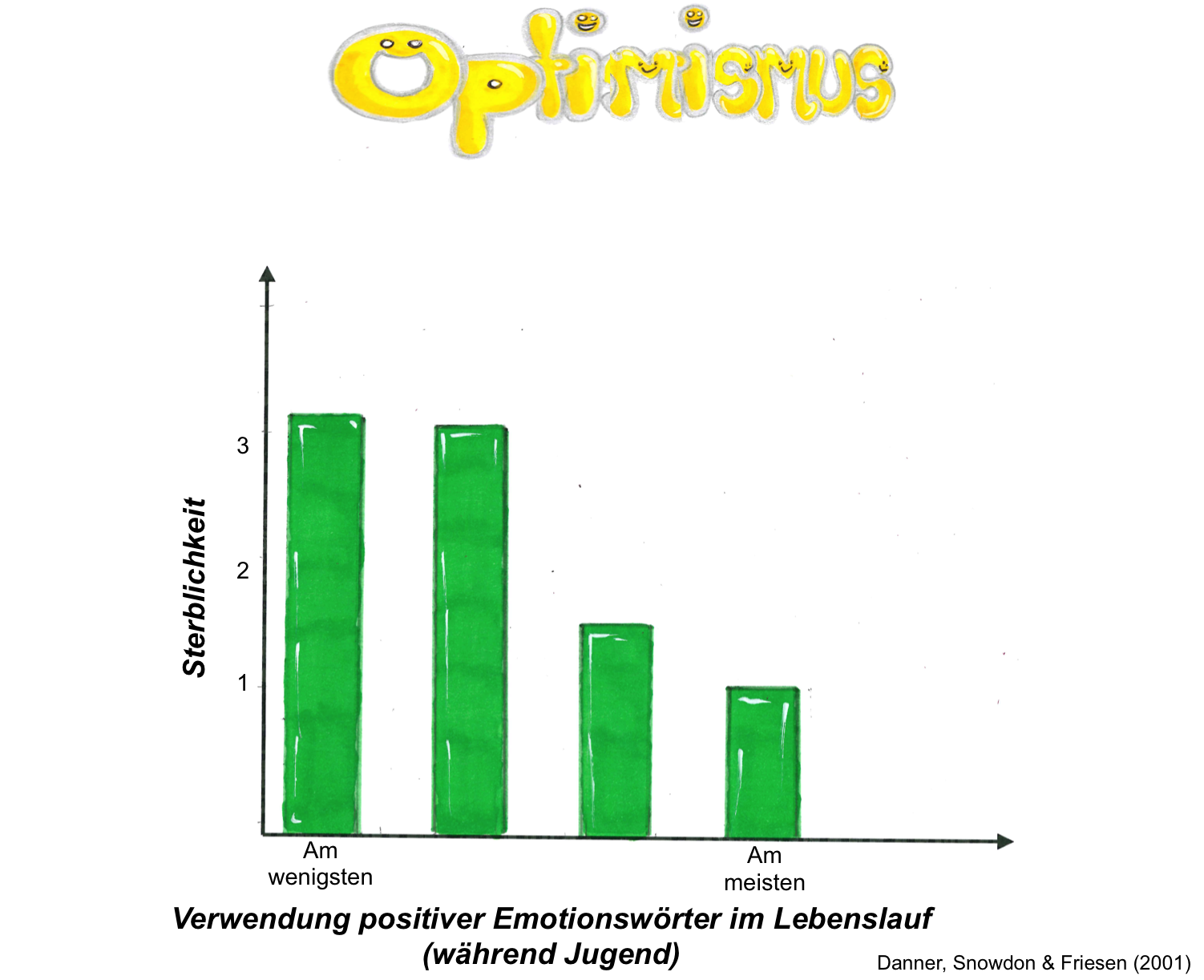

Optimismus

Danner und Kollegen (2001) konnten zeigen, dass eine höhere Anzahl positiv-emotional gefärbter Begriffe in Autobiographien, die im jungen Erwachsenenalter verfasst wurden, mit einer geringeren Sterblichkeit im hohen Erwachsenenalter in Zusammenhang steht. Die Mechanismen, die diesem Zusammenhang zugrunde liegen, sind nicht geklärt. Vor dem Hintergrund, dass Stress mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert ist, kann jedoch spekuliert werden, dass die erhöhte Verwendung positiv-emotional gefärbter Begriffe Ausdruck einer optimistischeren Grundhaltung ist, die wiederum über stresspuffernde Effekte die Sterblichkeit reduziert. Es scheint sich also zu lohnen, bei allem nötigen Realismus, positiv zu denken und das Glas lieber einmal mehr als einmal weniger als halb voll anstatt halb leer zu betrachten. Und gemäss Laotse beginnt der längte Marsch mit dem ersten Schritt...

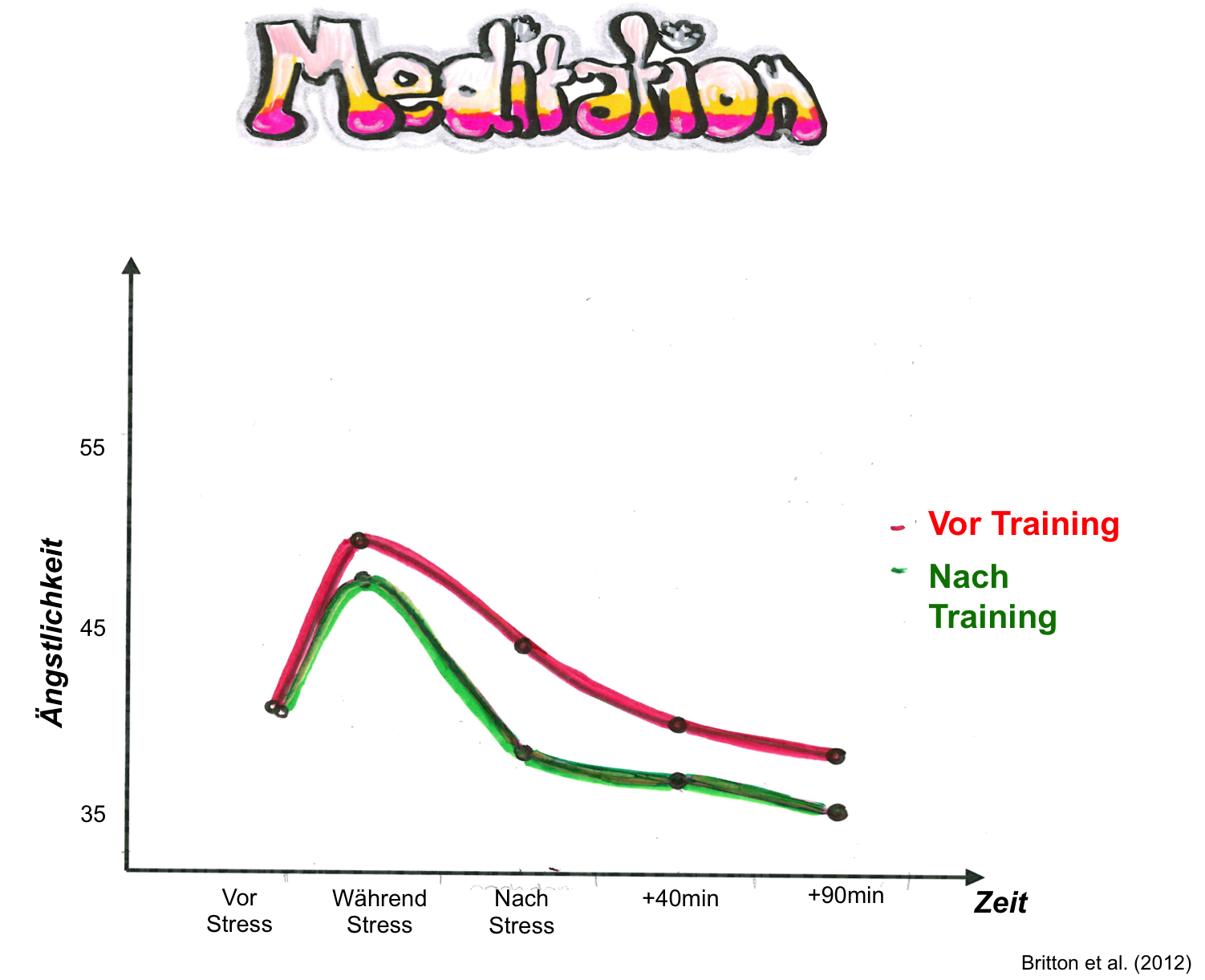

Meditation

Britton und Kollegen (2012) untersuchten in ihrer Studie den Einfluss eines 8-wöchigen achtsamkeitsbasierten Gruppentherapieprogramms (Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT) auf die durch eine sozial belastende Situation hervorgerufene Ängstlichkeit. Das in dieser Studie durchgeführte Gruppentherapieprogramm umfasst zu einem Grossteil achtsamkeitsbasierte Übungen (wie z.B. Yoga und verschiedene Meditationen), die die Teilnehmer während des Programms regelmässig praktizierten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer nach dem Gruppentherapieprogramm im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor der Therapie eine signifikant reduzierte Ängstlichkeit als Reaktion auf einen psychosozialen Stresstest empfanden. Dieser Befund lässt vermuten, dass regelmässiges Meditieren eine erfolgreiche Strategie zur Stressbewältigung darstellt.

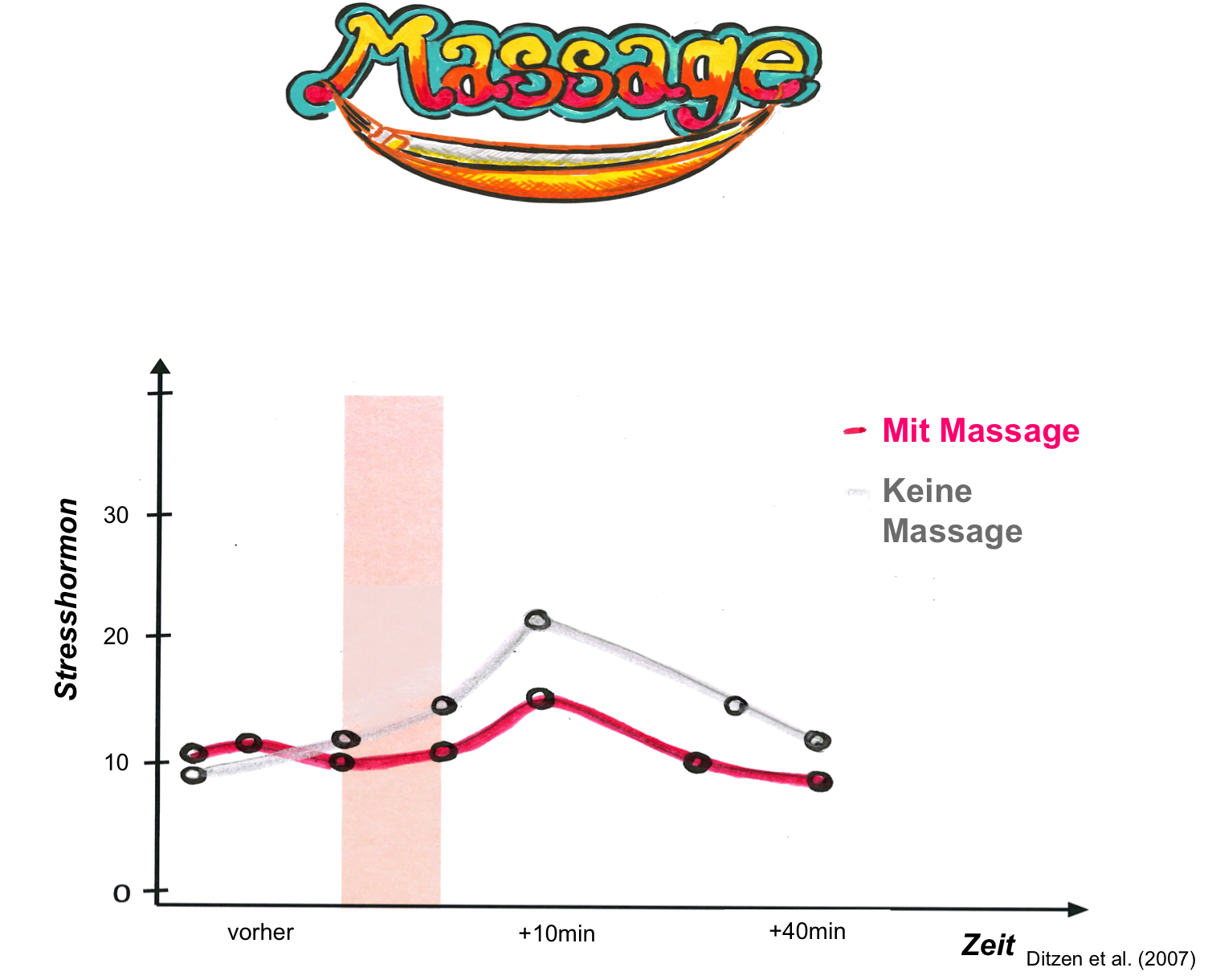

Massage

In einer Studie von Ditzen et al. (2007) konnte gezeigt werden, dass Frauen, die vor einem psychosozialen Stresstest eine 10-minütige Massage im Nacken-Schulter-Bereich durch ihre Partner erhielten, im Vergleich zu Frauen, die keine Massage erhielten, eine deutlich geringere Stresshormonausschüttung als Reaktion auf den Stresstest zeigten. Dieser Befund legt die Vermutung nahe, dass körperlicher Kontakt stressreduzierende Eigenschaften aufweist.

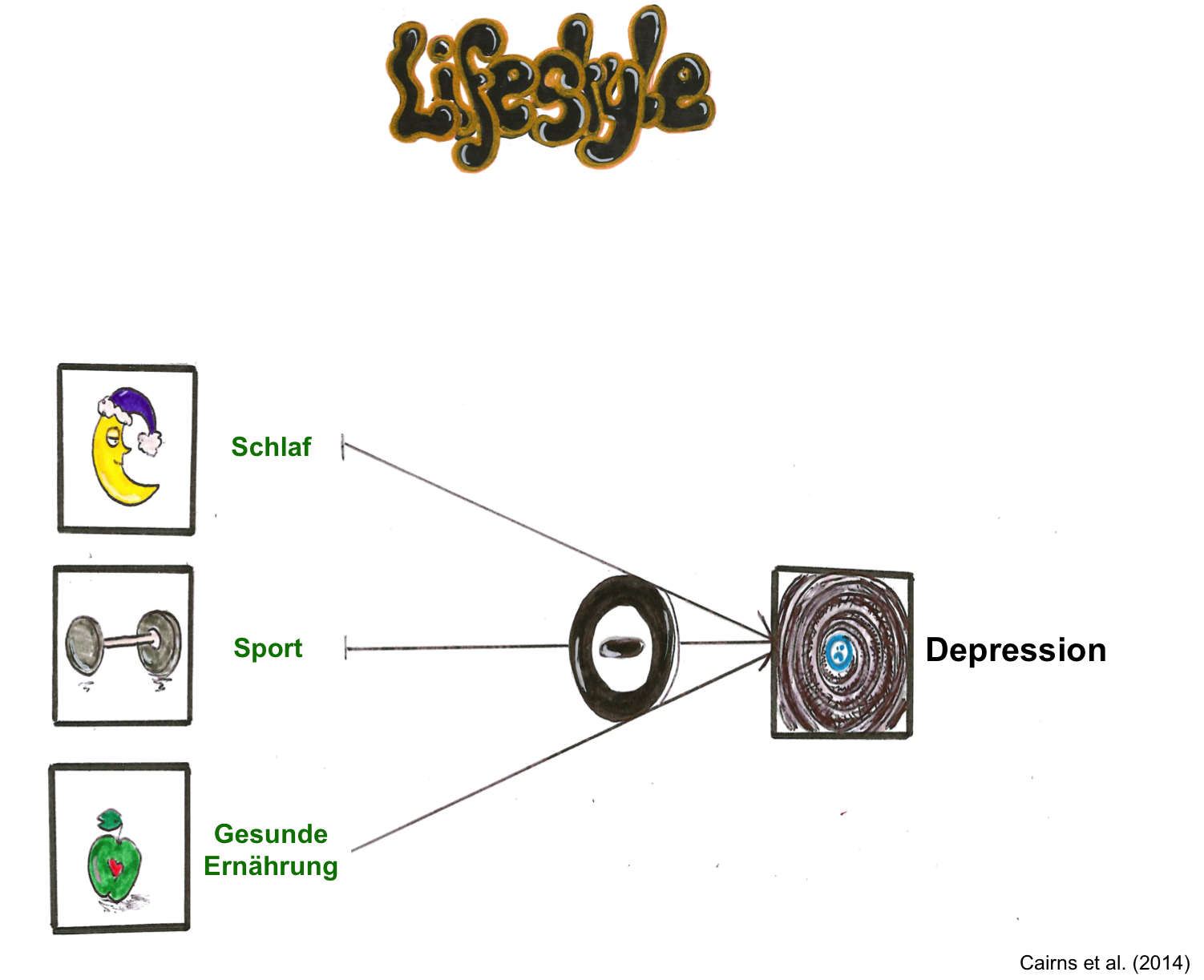

Lifestyle

Cairnes und Kollegen interessierten sich für die Fragestellung, welche Lifestyle-Faktoren in jungen Jahren das Risiko für die Entstehung von Depressionen erhöhen und welche Lifestyle-Faktoren das Risiko für die Entstehung von Depressionen im Sinne von Schutzfaktoren bzw. Ressourcen reduzieren. Zur Beantwortung dieser Fragestellung analysierte die Arbeitsgruppe die Ergebnisse von insgesamt 113 Einzelstudien. Als Schutzfaktoren konnten die Autoren neben ausreichendem Nachtschlaf, eine gemüsereiche Ernährung sowie sportliche Aktivität identifizieren. Als Risikofaktoren für die Entstehung von Depressionen zeigten sich Tabak-, Alkohol- und Cannabis-Konsum. Ein gesunder Lifestyle schützt somit nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die Psychische.

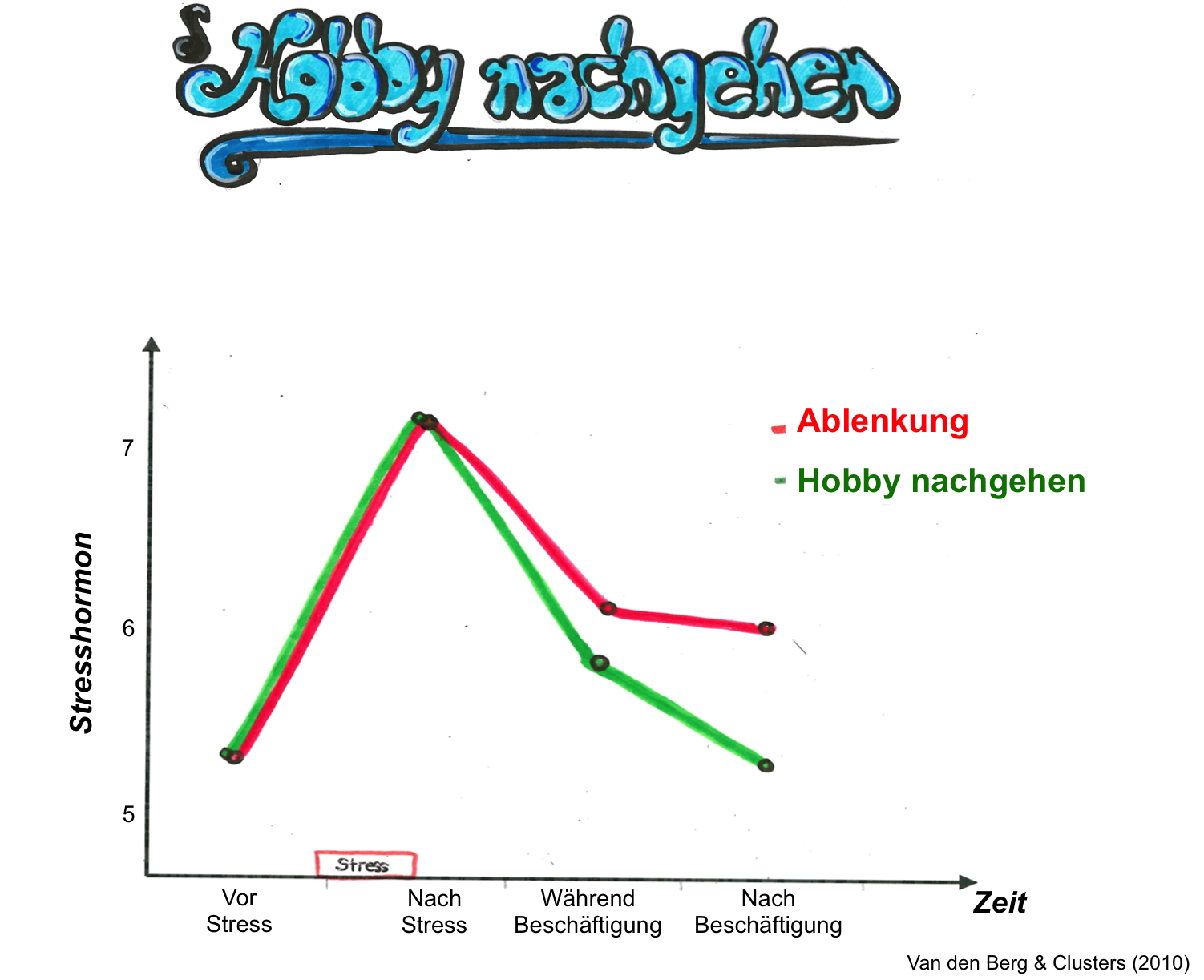

Hobby

In einer Studie der beiden Forscher Van den Berg und Clusters (2010) konnte gezeigt werden, dass die Ausführung eines Hobbys nach einem stressrelevanten Ereignis die Erholungsfähigkeit nach dem Stressor deutlich erhöht. So zeigten Hobbygärtner, die nach einem Stresstest Gartenarbeit praktizierten, im Vergleich zu Hobbygärtnern, die nach dem Stresstest ein Buch lasen, eine schnellere Normalisierung der erhöhten Stresshormonausschüttung.

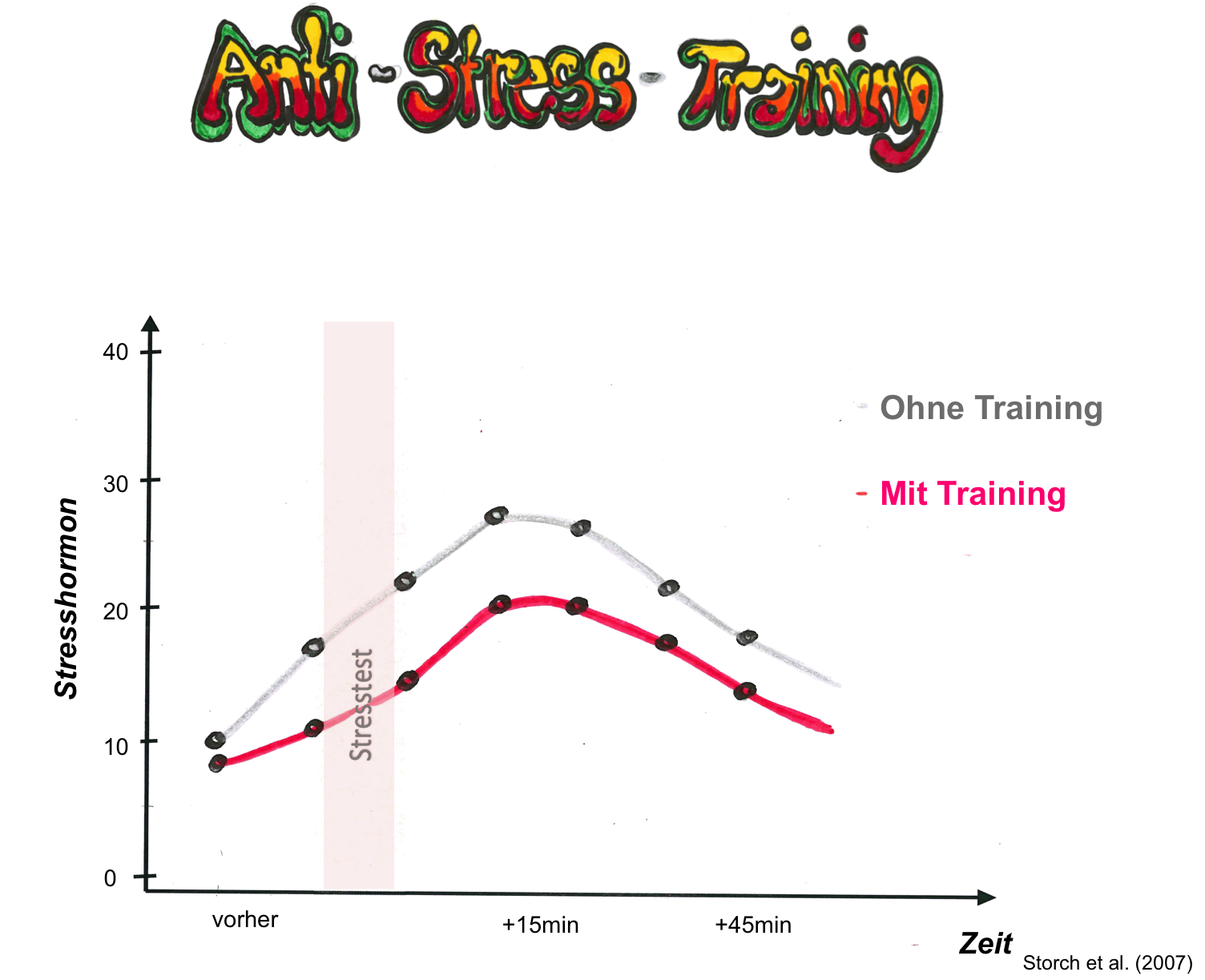

Anti-Stress-Trainings

In einer Studie von Storch und Kollegen konnte gezeigt werden, dass die Stresshormonausschüttung als Reaktion auf einen psychosozialen Stresstest bei Versuchsteilnehmern drei Monate nach einem professionellen Anti-Stress-Training im Vergleich zu einer untrainierten Kontrollgruppe deutlich reduziert ist. Das durchgeführte Anti-Stress-Training schulte die Selbstmanagementfähigkeit der Teilnehmer. Die Teilnehmer wurden darin unterstützt, persönliche Ziele zu entwickeln, eigene Ressourcen zu entdecken und zu aktivieren und zielorientiert zu handeln. Die Befunde von Storch und Kollegen lassen vermuten, dass die Fähigkeit, sich zielorientiert selbst zu regulieren eine Ressource zur Bewältigung von Belastungen darstellt. Zudem wird durch die Ergebnisse deutlich, dass es wichtig ist, seine eigenen Ressourcen zu erkennen, pflegen und trainieren.