Ergebnisse der laufenden Online-Studie „Stress, Stressbewältigung und Einflussfaktoren“

Bisher haben fast 200 Personen an der Studie teilgenommen. Nachfolgend werden die Ergebnisse kurz grafisch dargestellt und erläutert.

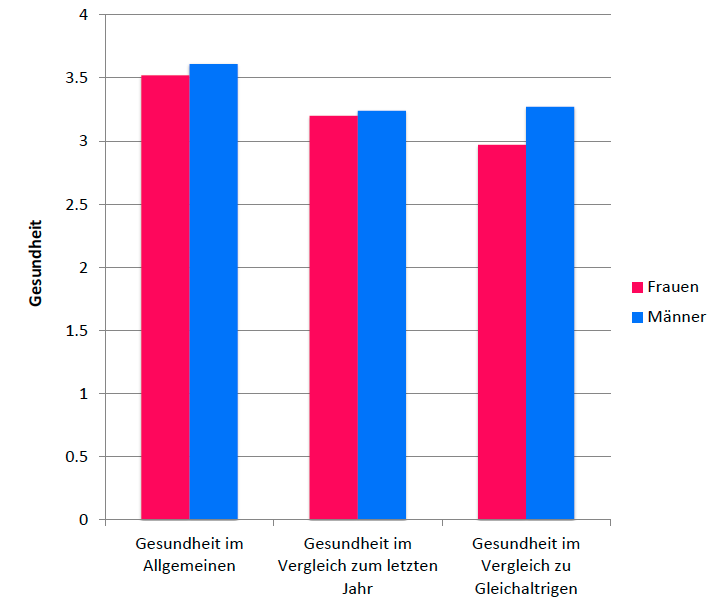

Die weiblichen und männlichen Teilnehmer, die an dieser Studie teilnahmen, berichteten im Mittel eine gute bis sehr gute Gesundheit (Wert 3 entsprach der Einschätzung „gut“, Wert 4 entsprach der Einschätzung „sehr gut“). Die Teilnehmenden gaben zudem an, dass die Gesundheit im Vergleich zum letzten Jahr tendenziell sogar leicht besser war (Wert 3 entsprach der Einschätzung „etwa so wie vor einem Jahr“). Im Vergleich zu den Gleichaltrigen gaben die Teilnehmenden eine ähnliche Gesundheit an, wobei Männer sich leicht gesünder einschätzten.

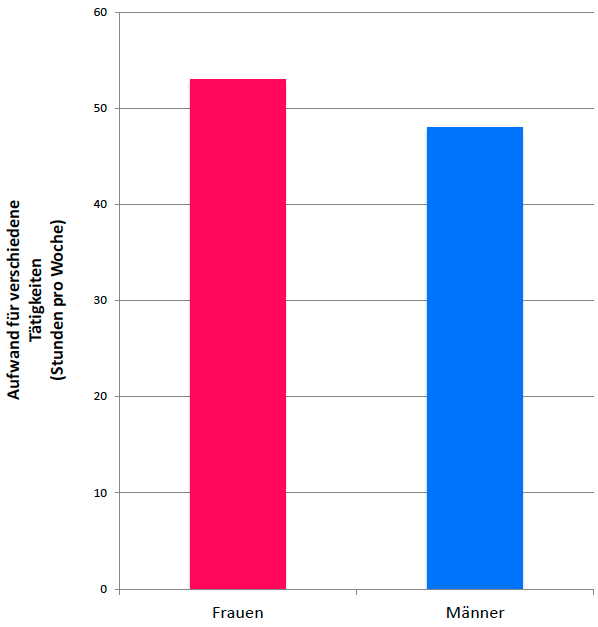

Über alle erfragten Tätigkeiten hinweg gaben die Teilnehmerinnen einen höheren Stundenaufwand (rund 5 Stunden) pro Woche als die männlichen Teilnehmer an.

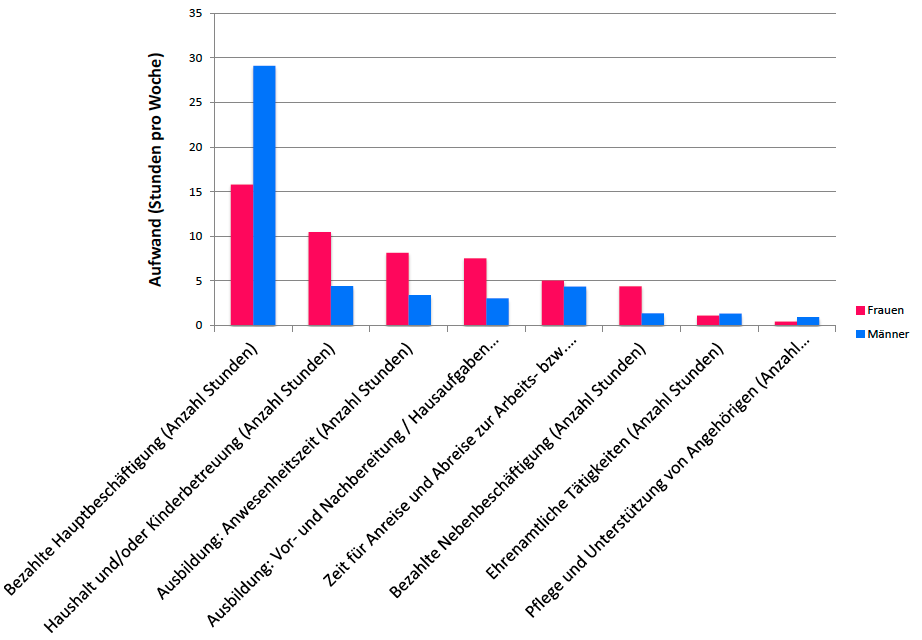

Während Männer mehr Zeit als Frauen für eine bezahlte Hauptbeschäftigung aufwenden, wenden Frauen mehr Zeit für den „Haushalt und/oder die Kinderbetreuung“, „Ausbildung“, „Vor- und Nachbereitung der Ausbildung bzw. Hausaufgaben“ und „bezahlte Nebenbeschäftigungen“ auf.

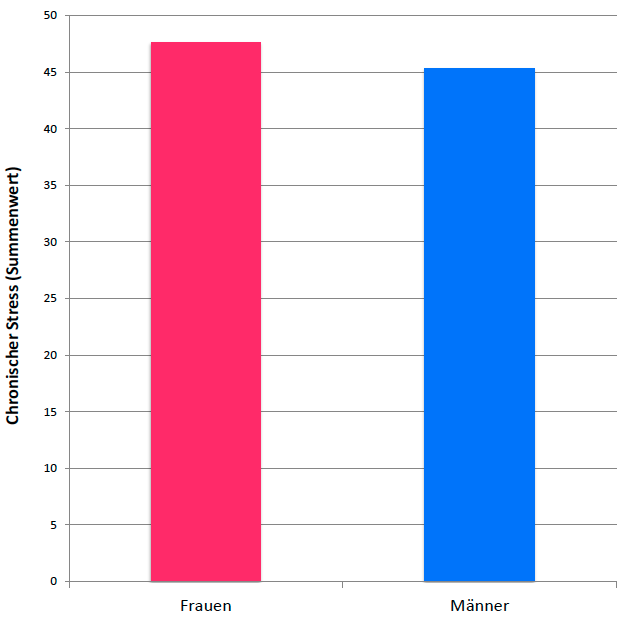

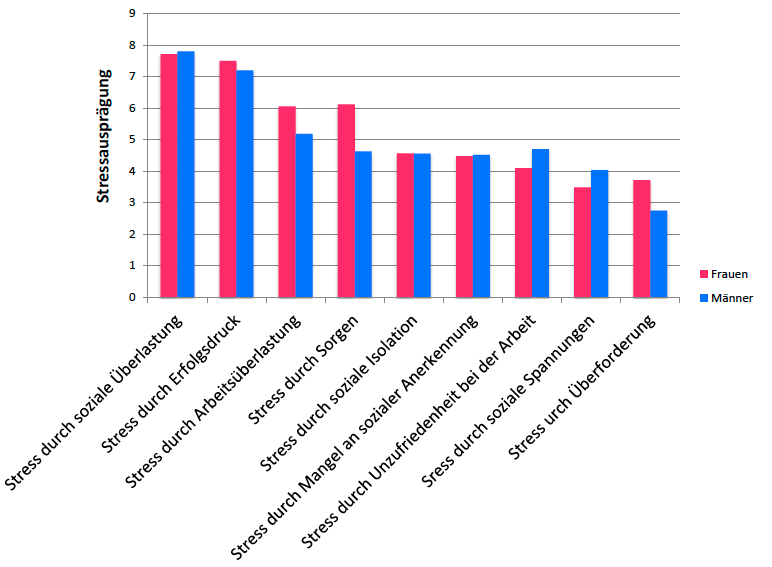

Weibliche Studienteilnehmerinnen berichteten über leicht höheren Stress in den vergangenen drei Monaten als Männer.

Geschlechtsunterschiede zeigten sich in einzelnen Bereichen. Bei „Stress durch Arbeisüberlastung“, „Stress durch Sorgen“ und „Stress durch Überforderung“ gaben weibliche Teilnehmerinnen höhere Werte an. Männliche Teilnehmer berichteten hingegen höhere Werte in Bezug auf „Stress durch Unzufriedenheit bei der Arbeit“ und „Stress durch soziale Spannungen“.

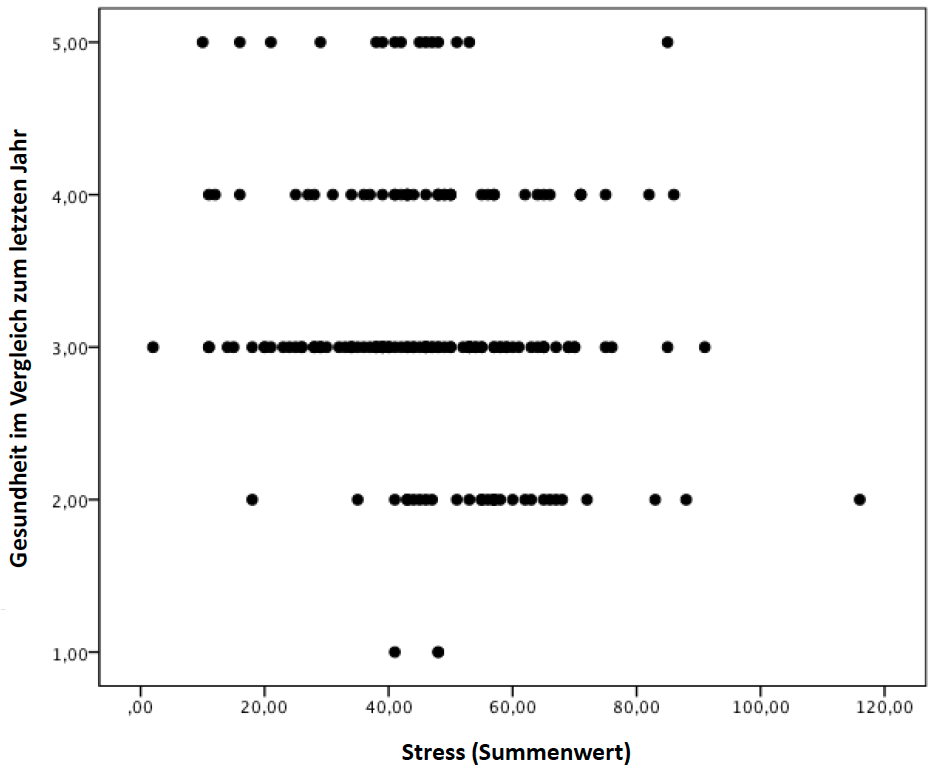

Über alle Teilnehmer hinweg zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen chronischem Stress und der Gesundheit im Vergleich zum letzten Jahr. Personen, die also höheren Stress berichteten, gaben an, dass ihre Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr leicht schlechter war.

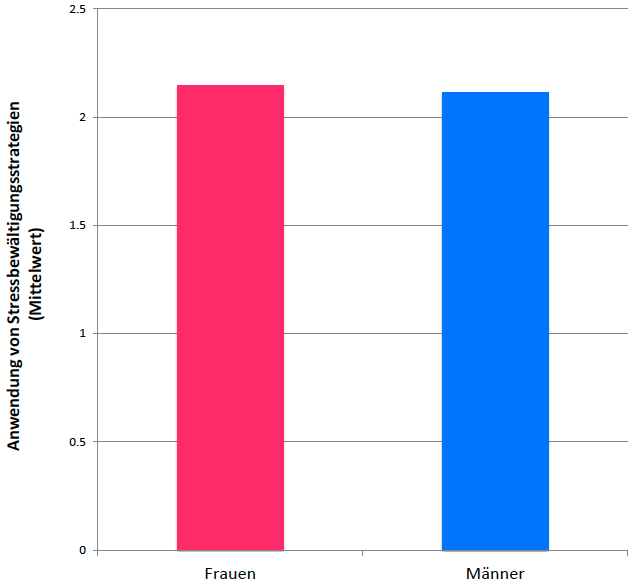

Frauen und Männer gaben an, ungefähr gleich viel Strategien bei Stress anzuwenden.

Die drei häufigsten Stressbewältigungsstrategien waren „Planung“, „aktive Bewältigung“ und „positive Umdeutung“. Am seltensten wurden „Verleugnung“, „Religion“ und „Verhaltensrückzug“ genannt. Geschlechtsunterschiede fanden sich am deutlichsten bei den Strategien „emotionale Unterstützung“, „Ausleben von Emotionen“ und „Alkohol und Drogen“. Die beiden erst genannten Strategien wurden v.a. von Frauen genannt, letztere vorwiegend von Männern.

Grundsätzlich gaben Frauen und Männer beide an, dass sie leicht mehr Stressbewältigungsstrategien anwenden möchten. Bei den Teilnehmerinnen war dieser Wunsch etwas stärker ausgeprägt.

Die Studienteilnehmenden gaben an, v.a. „aktive Bewältigung“, „positive Umdeutung“ und „emotionale Unterstützung zu bekommen“ mehr als bisher anwenden zu wollen. Strategien, die sie weniger anwenden möchten, waren „Selbstbeschuldigung“, „Verleugnung“ und „Alkohol und Drogen“, wobei sich auch hier Geschlechterunterschiede zeigten (siehe Abbildung 11).

Die Anwendung „ungesunder Stressbewältigungsstrategien“ geht mit erhöhtem „chronischen Stress“ einher. Die Wirkrichtung kann aus den Daten nicht abgeleitet werden. Gemäss der Literatur ist aber ein Effekt in beide Richtungen denkbar: Bei höherem chronischen Stress wendet man häufig ungesündere Strategien an. Anderseits führen wiederum ungesunde Strategien dazu, dass wir mehr belastet sind.

Wer angab, zur Stressbewältigung Alkohol zu konsumieren, berichtete im Vergleich zu Personen, die diese Strategie nicht anwenden, eine geringere Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr.

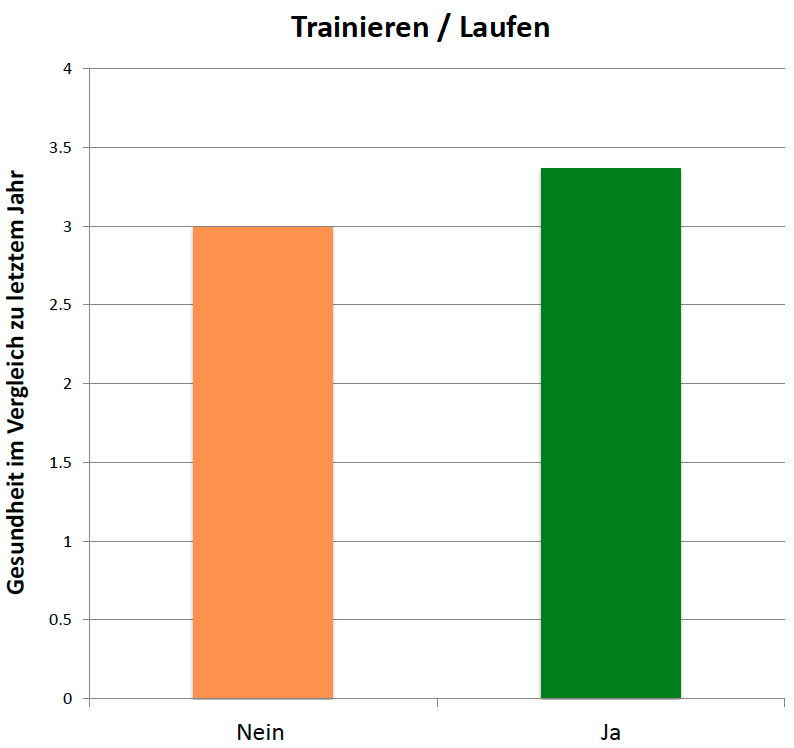

Wer angab, zur Stressbewältigung zu trainieren bzw. zu laufen, berichtete im Vergleich zu Personen, die diese Strategie nicht anwenden, eine bessere Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr.

Teilnehmer, die Angaben, bei Stress vermehrt auf gesunde Ernährung zu achten, berichteten im Vergleich zum Vorjahr über eine bessere Gesundheit als Personen, die diese Strategie nicht anwenden.

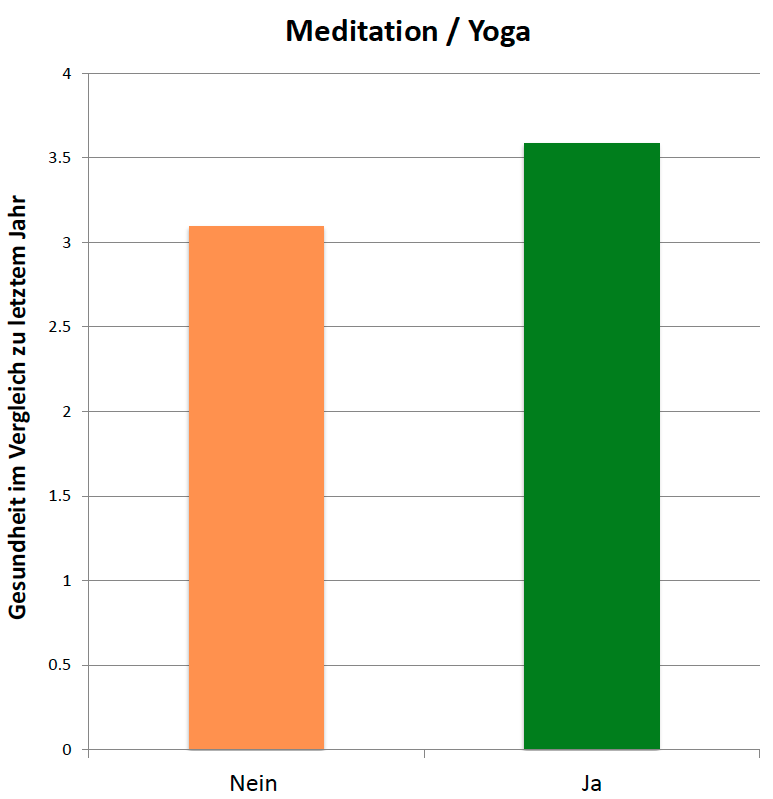

Teilnehmer, die bei Stress meditieren bzw. Yoga praktizieren, berichteten im Vergleich zum Vorjahr über eine bessere Gesundheit als Personen, die diese Strategie nicht anwenden.

Übereinstimmend mit anderen Forschungsgruppen findet sich in unserer Online-Studie ein positiver Effekt von „anderen Gutes tun“. Es ist somit (nebst für die andere Person) für die eigene Gesundheit förderlich, wenn man anderen etwas Gutes tut. Es ist also eine Win-Win-Strategie.

In dem Sinn möchten wir eine Aussage des Dalai Lama wiedergeben:

„Be kind whenever possible. – It is always possible.“